Oder aber: Ein Spiel muss nicht nur hübsch aussehen…

Es ist immer wieder beeindruckend, wie oft ich bei Produktionen dazu komme, in denen ein Spiel, ein Lernspiel oder eine Gamification Anwendung entwickelt werden soll, wo aber bisher noch niemand auf die Idee kam, dass man dafür einen Game Designer brauchen könnte. Ehrlich, passiert quasi ständig.

Nun kann man das tatsächlich niemandem übel nehmen. Denn viele Menschen da draußen haben einfach noch nie etwas von dem Beruf des Game Designers gehört. Dagegen haben sie glücklicherweise – als Homo Ludens – sehr wohl schon von Spielen gehört, sie gespielt und sie sich vermutlich auch schon selber ausgedacht. Allerdings gibt es bei komplexeren oder anspruchsvolleren Spielen tatsächlich einen drastischen Unterschied dazwischen, eine grundsätzliche Idee für ein Spiel zu haben oder aber ein Spiel zu entwickeln und umzusetzen, was dann am Ende auch wirklich funktioniert. Und Game Designer können und machen eben genau das: Sie sorgen dafür, dass Spiele nicht nur schön aussehen. Sondern dass sie auch funktionieren. Aber was bedeutet das eigentlich? Wann funktioniert ein Spiel?

Wann funktioniert ein Spiel?

Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was es genau zu dieser Frage schon an Literatur gibt. Oder wer dazu schon mal was Kluges gesagt hat. Wenn ihr dazu was wisst, lasst gerne Kommentare oder auch einfach eure Meinung dazu hier unter dem Blog Beitrag da. Ich freue mich immer über Austausch. Aber da ich genau deswegen an dieser Stelle einen Blog schreibe und gerade keine meiner wissenschaftlichen Arbeiten, weil ich dann schlicht meine eigenen Erfahrungen als Game Designerin niederschreiben kann, folgt jetzt meine eigene Meinung dazu, was ein Spiel braucht, damit es funktioniert.

1. Spiele müssen „Engaging“ sein

Spiele müssen Spaß machen – Spiele müssen keinen Spaß machen

Es ist oft das allererste, was den Leuten einfällt, wenn man sie fragt, was ein Spiel eigentlich leisten muss: Ein Spiel muss Spaß machen! Nun ja, irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht, zumindest nicht so pauschal. Es gibt so unendlich viele Spiele, bei denen wir regelmäßig wahre Hassmomente bekommen, wenn wir eine Herausforderung nicht sofort bewältigen. – dazu auch weiter unten mehr. Oder aber wir spielen Spiele in beklemmenden und vielleicht sogar verängstigenden Settings. In der 2,5D Überlebensimulation This War of Mine habe ich mich beispielsweise die überragende Zeit nicht besonders gut gefühlt. Dennoch wurde das Spiel absolut zu Recht mit Preisen überschüttet und als Teil des nationalen kulturellen Erbe Polens ausgezeichnet und war auch finanziell ein großer Erfolg! Und ich habe es „gerne“ gespielt.

Am klarsten wird es vermutlich, wenn man Spiele mit Filmen vergleicht. Nicht alle Filme sind Komödien. Es gibt Thriller, Dramen, Historienfilme, Fantastische Epen. Es geht darum in andere Welten einzutauchen und etwas zu erleben, dass man im Alltag nicht erlebt. Oder aber darum, genau das zu erleben, was man auch selber im Alltag erlebt. In Spielen kommt noch dazu, dass man Inhalte nicht nur einigermaßen passiv konsumiert. Sondern man erlebt sie aktiv. Man tut so als ob und hat dadurch die Möglichkeit, in einer Art Schutzraum Dinge auszuprobieren, die man so im realen Leben nicht erleben (wollen) würde. Oder die man sich in der Realität auch einfach nicht trauen würde auszuprobieren. (Siehe dazu auch mein Artikel darüber was Spiel eigentlich ist)

Spiele müssen keinen Spaß machen!

Kurz und knapp: Es ist ein absolutes Gerücht, dass Spiele immer Spaß machen müssen. Eines, was Thomas Duus Henriksen großartig und sehr fundiert in seinem wirklich lesenswerten Artikel „Extending experiences of learning games-or why learning games should be neither fun, educational or realistic„1gratis online lesbar im Buch: „Extending experiences : structure, analysis and design of computer game player experience„, ab Seite 140: speziell für Lernspiele auseinandernimmt. Aber was Spiele im Neudeutsch Buzz-Word-Sprech sein müssen, ist: Engaging.

Das heißt, damit ein Spiel funktioniert, muss es die Spieler emotional irgendwie ansprechen, sie in ihren Bann ziehen, sie berühren. Kurz: Es muss irgendwas mit ihnen machen!

2. Die Abläufe in Spielen müssen funktionieren

Der Spieler muss tun, was das Spiel will – der Spieler muss tun, was er selbst tun will

Eine der großen Herausforderungen in Spielen ist, dass Spieler im Rahmen dieser idealerweise bestimmte Aufgaben in einer gewissen Reihenfolge erledigen müssen. Müssen? Ja müssen. Denn sonst funktioniert ein Spiel nicht wirklich. So müssen sie beispielsweise bei Tetris idealerweise den Block, der von oben in das Spiel hineinfliegt, drehen und ihn dann auf der X Achse positionieren, damit er unten mehr oder weniger optimal in ihrem Bausteinhaufen positioniert wird. Idealerweise schaffen sie das so, dass eine Linie komplett gefüllt wird und dann verschwindet. Sie können das natürlich auch einfach lassen und die Steine unberührt nach unten plumpsen lassen. Aber dann spielen sie nicht wirklich das Spiel.

Bei komplexeren Spielen wird das ganze natürlich, …nun komplexer. So müssen Spieler beispielsweise bei Point and Click Adventures wie Monkey Island oder Heaven’s Hope teils absurd komplizierte und lange Tätigkeitsfolgen ausführen, um im Spiel voran zu kommen. Da kann es schon mal passieren, dass – Achtung Spoiler Alert – der Spieler beispielsweise erstmal Friedhofserde, Grabkerzen, Trauben und einen Homunkulator 3000XL besorgen muss. Um sich dann anschließend einen eigenen Homunkulus formen zu können. Diesen muss er dann mit dem Engelsodem seiner Spielfigur zum Leben erwecken. Um ihn dann wiederum mit einer Steinschleuder in den Schlund eines Bären zu schießen. Diesen musste man vorher natürlich noch davon überzeugen, den Schlund aufzusperren, damit man dann endlich mit dem ferngesteuerten Homunkulus einen Teil des Bauplans für eine Flugmaschine aus dem Magen des Bären bergen kann. …Fragt nicht, lange Geschichte….

Nun haben wir dabei zwei Probleme:

- Erstens macht es natürlich eigentlich keinen Spaß, einfach nur Aufgabe um Aufgabe nacheinander abzuarbeiten. Und

- zweitens muss der Spieler ja irgendwie checken, dass er das tun muss. Auch wenn es vielleicht erst auf den zweiten Blick logisch und nachvollziehbar ist. 😉

Nun haben diese beiden Probleme glücklicherweise die selbe Lösung: Als Game Designer muss man die Spieler so geschickt dazu bekommen, das zu tun was man will, dass die Spieler der Meinung sind, sie tun das was sie tun, weil sie es selber tun wollen. Hört sich kompliziert an? Isses manchmal auch.

Der Spieler muss tun, was das Spiel will und dabei denken, er tut, was er will

Es ist eine ganz eigene Wissenschaft und Kunst Spieler möglichst subtil dahin zu bringen wo man sie haben will. Dafür nutzen Game Designer ganz verschiedene Methoden und Tools. Sie platzieren gekonnt Informationen, Hinweise und sogenannte „Points of Interest“ (POI). Also spannende oder sonst wie interessante Orte in der Spielwelt oder im Ablauf. Oder sie positionieren an bestimmten Punkten im Spiel wichtige Figuren. Oder setzen Spieler auch mal zu gegebener Zeit mit dosierten Herausforderungen unter Stress. All das, damit sich Spieler zu gegebener Zeit scheinbar ganz selbstständig sowas denken, wie: „Ach, es wäre doch vielleicht mal eine richtig gute Idee einen Homunkulator 3000XL zu kaufen. Wer weiß wofür man den brauchen kann?„

Hier liegt vielleicht sogar die größte Relevanz eines guten Game Designers. Denn ein erfahrener Game Designer hat hierzu natürlich in der Regel bereits die ein oder andere Erfahrung gemacht: Was funktioniert, was nicht? Wie funktioniert es, wie nicht? Er tauscht sich mit anderen Game Designern auf der Arbeit oder auf Konferenzen aus, hat einen Riesen Haufen Spiele von sich und anderen in der Praxis getestet und hat dazu vielleicht auch schon das ein oder andere gelesen. Ganz zu schweigen davon, dass er das ganze in der Regel studiert hat…

Wann funktioniert ein Spiel? Trial and Error

Damit meine ich nicht, dass man als Game Designer solange rum probiert, bis es irgendwie klappt. – Wobei das auch nicht komplett falsch ist. Denn Ein Spiel muss man – und da geht gar kein Weg dran vorbei – Testen und das Spiel dann anpassen. Und das immer und immer wieder. Das nennt man in der Spiele-Entwicklung Iterieren. Denn letztendlich sind unsere Spieler Menschen und Gott sei Dank keine komplett vorhersagbaren Maschinen. Dabei hilft es allerdings ungemein, wenn man in den Testprozess bereits mit einem soliden Konzept startet, dass auf mehr als einer Educated Guess basiert. Und nicht einfach irgendwas macht und sich sich dann so nach und nach voran testet. Weil da kann man dann nämlich bei bleiben und das Ganze wird schnell unnötig langwierig und teuer.

Was ich meinte ist, dass im Verhalten des Spielers immer absolut gewollt und geplant eine Riesenportion von Trial and Error dazukommen muss. Denn was viele – besonders Nicht-Game Designer beim Entwickeln von Lernspielen – oft vergessen, ist: Es ist vollkommen okay, wenn Spieler scheitern! Es ist okay, wenn Spieler etwas falsch machen. Und es ist okay, wenn Spieler mal nicht sofort (!) wissen, was die richtige Lösung ist. Genau DAS ist Spiel! Und genau so LERNT man auch in Spielen: Die Spieler müssen SELBER Herausfinden wo es zum Erfolg geht. Und sie sollen und wollen nicht eine perfekte Anleitung befolgen. Was uns zu unserem nächsten Punkt bringt:

3. In einem funktionierenden Spiel muss der Spieler die treibende Kraft sein

In Spielen ist es in der Regel ultimativ wichtig, dass der Spieler derjenige ist, der die Handlung vorantreibt! Der Spieler ist der Macher und kein passiver Spielball! Der Spieler ist der Held und kein zuarbeitender Nebendarsteller! Nun Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Aber wenn man diese Regel brechen will, sollte man wirklich sehr genau wissen, was man tut. In Spielen will man etwas tun und nicht nur passiv berieselt werden. Damit ist an dieser Stelle zu dem Punkt eigentlich schon alles gesagt. Aber besonders in Lernspielen, hat das ganze Thema noch eine ganz andere Tragweite, die ich noch mal eben anreißen will. Wen das nicht interessiert, springt hier einfach zum übernächsten Punkt.

Lernen im Spiel durch den aktiven Spieler

Lernspiele sind deswegen so großartig, weil Spieler den Stoff nicht nur vorgesetzt bekommen und sie müssen den dann irgendwie schlucken. Sondern in Lernspielen liegt eine grundlegend andere Idee von Lernen vor. Nämlich der konstruktivistische Lernbegriff. Dieser geht davon aus, dass sich Lernende den Stoff immer selber erschließen müssen. Und dass sie auch eigentlich gar nicht anders lernen können. Weswegen natürlich der stumpfe Frontalunterricht auch meistens einfach so gar keinen Spaß macht. Und das obwohl der Mensch und das menschliche Gehirn an sich eigentlich absolut gierig nach Lernen ist!

»Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.«

Galileo Galilei

Um hier nicht total auszuarten, sei dazu nur so viel gesagt: Gerade dadurch, dass nicht versucht wird, die Schüler durch simple Präsentation des Stoffes und unendliche Wiederholungen wie den Pawlow’schen Hund klassisch zu Konditionieren. Sondern dadurch dass die Spielenden sich ausprobieren dürfen und auch Fehler machen dürfen und dann schließlich selber herausfinden, was sie zum Erfolg führt (operante Konditionierung oder auch Lernen am Erfolg), lernen sie besonders motiviert, schnell, langanhaltend und nachhaltig. Da schreibe ich irgendwann noch mal einen eigenen Artikel drüber. Hier jetzt erstmal weiter im Text zum Thema: Wann funktioniert ein Spiel?

4. Der Schwierigkeitsgrad eines Spiels muss funktionieren

Spiele müssen leicht sein – Spiele müssen schwer sein

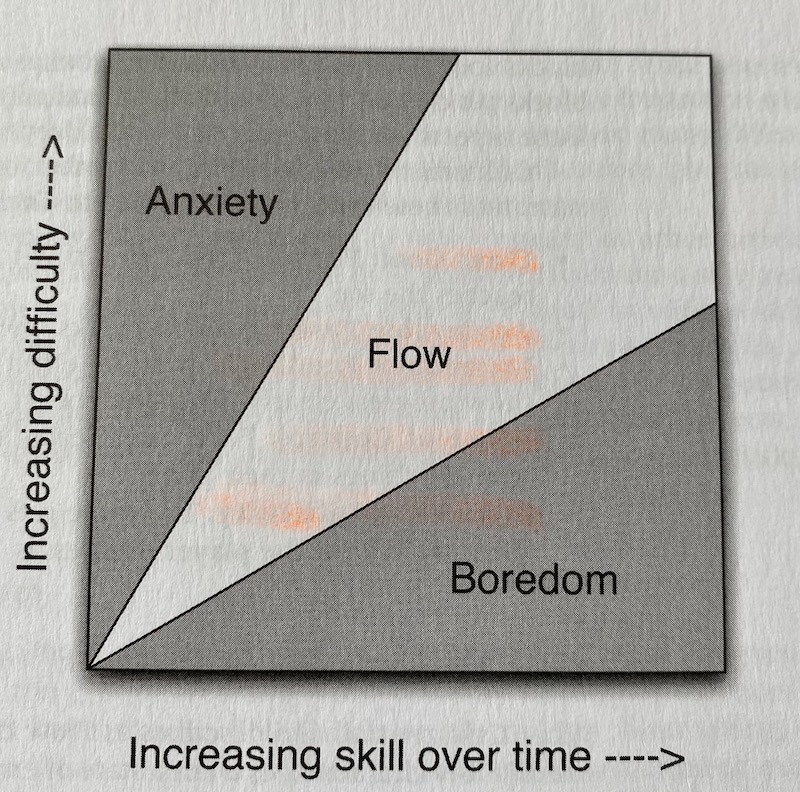

Es ist vermutlich erst mal ganz offensichtlich, dass Spiele nicht zu schwer sein dürfen. Denn ansonsten dürfte der Spielende den Controller frustriert in die Ecke schmeißen und auf nimmer wieder sehen verschwinden. Spiele dürfen aber auch nicht zu leicht sein. Denn dann langweilen sich die Spieler, weil sie nicht gefordert werden. Deswegen geht man im Allgemeinen im Game Design – dem Konzept des absolut unaussprechlichen ungarischen Psychologen Mihály Csíkszentmihályi folgend – davon aus, dass der perfekte Zustand für einen Spieler der sogenannte Flow ist. Kurz gesagt kann man idealerweise in einen Flow kommen, also in eine Art „Tätigkeitsrausch“, wenn eine Tätigkeit weder zu leicht noch zu schwer ist.

Flow als der ultimative Zustand – Aber ist das eigentlich wirklich so?

Ja klar: Flow ist nett, Flow ist toll. Wir alle lieben es im Flow zu sein. Aber erstens ist es nicht nur absolut utopisch, ein Spiel zu entwickeln, bei dem alle Spieler ständig im Flow sind. Vor allem wenn man kein Mini Game macht, bei dem im wesentlichen das Gleiche immer und immer wieder passiert. Und zweitens stimmt es auch schlicht nicht, dass Spieler bei einem guten Spiel möglichst viel im Flow sein sollten. Sprich, dass das Spiel nie zu schwer oder zu leicht sein darf. Dass es also nie passieren darf, dass der Spieler wutentbrannt den Controller in die Ecke pfeffert, weil das Spiel zeitweise zu schwer ist.

Ich werfe hier mal ein Spiel in den Raum, bei dem alle Zocker, die es kennen, gleich wissend nicken werden und alle anderen kläre ich sofort danach auf:

Prince of Persia

Japp. Genau. Das.

Jetzt nochmal für alle, die das Spiel nicht kennen: Prince of Persia ist ein sogenanntes Action Adventure Spiel. Der Spieler kämpft hier nicht nur mit der 3D Figur. Sondern steuert diese auch über verschiedenste Hindernisse. Und es ist bekannt dafür, dass das manchmal auch richtig schwer ist. Und es ist bekannt dafür, dass Spieler dann auch mal dazu neigen auszurasten. Besonders wenn sie es nach einer längeren Folge von Aktionen am Ende wieder mal gerade eben so nicht geschafft haben. Sagen wir es mal so: Prince of Persia dürfte so ziemlich mit das Spiel sein, was für die meisten kaputten Controller zuständig ist.

Und jetzt sollte man meinen, dass solche Spiele, die derartige Frust-Ausraster bevorzugt provozieren, nicht so erfolgreich sind. Dem ist allerdings nicht so. Oder wie Chris Batemann die Frau eines Hardcore PC Gamers in seinem Buch Beyond Game Design so schön zitiert:

„I always know how my husband feels about a game. If he screams ‚I hate it! I hate it! I hate it!‘ then I know two things. A) He’s going to finish it. B) He’s going to buy version two. If he doesn’t say these things he will put it down after a couple of hours.

Wife of a „hardcore“ PC gamer

Spiele dürfen auch mal zu schwer sein – Spiele dürfen auch mal zu leicht sein

Um es kurz zu machen: Nur Flow als Konzept ist nicht die Antwort. Spiele dürfen definitiv auch mal zu schwer sein. Und Spiele dürfen definitiv auch mal zu leicht sein. Spieler brauchen und wollen in Spielen die Herausforderung! Es ist gerade ein absolut herausragendes Merkmal von Spielen, dass in Ihnen Aufgaben nicht als Probleme sondern als Herausforderungen angesehen werden. – Was Spiele ja auch so überragend mächtig für didaktische Zwecke macht!. Und deswegen dürfen, sollen und müssen Herausforderungen in Spielen …nun ja: auch mal deutlich herausfordern oder sogar auch mal überfordernd sein! Nichts, wirklich nichts löst einen derartigen Triumph bei einem Spieler aus, wie wenn er eine scheinbar unschaffbare Aufgabe nach vielen, vielen, vielen Versuchen am Ende doch noch bewältigt! Das ist was Jane McGonigal auch so schön als Epic Win bezeichnet.2Reality is Broken – Why Games Make Us Better and How They Can Change the World von Jane McGonigal

Gleichzeitig dürfen und sollen Spiele auch mal zu leicht sein. Spieler brauchen einfach gelegentlich diese Art von Entspannung. Sie brauchen ab und an diese Low Hanging Fruits als schnelle Erfolgserlebnisse zwischendurch. Die Kunst und das Handwerk des Game Designers ist es, hier die genau richtige Balance zwischen zu leicht, zu schwer und genau richtig zu erzeugen. Das richtige Maß aus Frust, Flow und Triumph.

Wer tatsächlich noch mehr wissen will

Um hier nicht endgültig den Rahmen zu sprengen, möchte ich dem noch nicht hinreichend zugequatschten Leser noch drei tiefergehende Quellen, die ich teils schon weiter oben zitiert habe, zu genau diesem Thema nahe legen:

- einer meiner geliebten Evergreens von Jane McGonigal „Reality is Broken – Why Games Make Us Better and How They Can Change the World“. Und da speziell das Kapitel „Why Failure Makes us Happy“. (S.65ff) Aber lest das ganze Buch. Es lohnt sich.

- Das großartige Buch „Beyond Game Design – Nine Steps Toward Creating Better Videogames“ von Chris Bateman. Und da explizit das Kapitel über Hard Fun (S.22ff)

- Und einen unglaublich guten Artikel von dem großartigen Thomas Duus Henriksen. Hier bezieht er sich noch mal expliziter auf Lernspiele. „Extending experiences of learning games-or why learning games should be neither fun, educational or realistic„. Ihr könnt ihn unter dem Link ab Seite 140 gratis online lesen.

Und dann noch die „profanen“ Einschränkungen oben drauf…

Und nach diesen inhärenten Qualitätsmerkmalen von Spiel, muss ein Spiel in der Realität auch noch die ein oder andere „externe“ Vorgabe erfüllen. Sowas lästiges wie Budgets, Deadlines, spezielle Zielgruppen, Vorgaben und Wünsche von Geldgebern oder sonstigen Stakeholdern oder gewünschter wirtschaftlicher oder didaktischer Erfolg etc.pp.. Nun ja, so trivialer Kram eben 😉 Darüber wie diese Constraints aber auch die Kreativität beflügeln können und wie man sie am besten handhabt, habe ich ja schon an anderer Stelle im Blog geschrieben. Aber rein für den Game Designer sind sie zu allererst vor allem erstmal eine riesige Herausforderung.

Und sie alle zu erfüllen und dabei noch dafür zu sorgen, dass das Spiel an sich gut ist und funktioniert – und hübsch aussieht 😉 – gleicht oft einer Quadratur des Kreises.

Wann funktioniert also ein Spiel?

Um es ganz kurz zu machen:

Spiele müssen eben nicht nur hübsch aussehen. Sie müssen funktionieren. Und das bedeutet, dass sie:

- Engaging sind, also dass das Spiel die Spielenden in irgendeiner Weise anspricht und berührt.

- Dass die Abläufe funktionieren, so dass die Spieler wissen wie sie voran kommen ohne dass sie sich gedrängt fühlen.

- Der Spieler im Spiel die treibende Kraft ist

- Und dass der Schwierigkeitsgrad optimal ausbalanciert ist, so dass er genau richtig mal zu leicht, mal zu schwer und mal genau richtig ist.

….ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Denn mindestens der sogenannte Core Game Loop fehlt hier noch sicher. Aber auch da kommt noch mal ein eigener Artikel zu. Sonst wäre dieser hier auch noch länger geworden.

Lasst mir Kommentare da, was ihr denkt: Was braucht es eurer Meinung nach? Wann funktioniert ein Spiel?

Sehr cooler blog. Gratuliere!

Frage: wenn ein Spiel all diese Dinge richtig gemacht hat, sich das Spiel aber nicht am Markt etablieren konnte, wer oder was hat versagt?

Prost

Hey, vielen Dank! 🙂

Da kann ganz, ganz, ganz viel schief gehen 😉

Die eine Frage ist: Wann funktioniert ein Spiel grundsätzlich und ist dann auch noch gut. Da könnte man allein sicher noch 5 weitere Artikel drüber schreiben. Ein paar kommen da sicher auch noch von mir zu.

Die andere Frage ist aber auch: Für welche Zielgruppe wurde das Spiel geschrieben? Erfüllt es die Bedürfnisse und Erwartungen dieser Zielgruppe? Ist die Zielgruppe groß genug und der Preis, den sie dafür bereit sind zu berappen, hoch genug, um die Produktionskosten wieder einzuspielen? Und und und.

Und ja, dann kommt noch das Marketing oben drauf, was dafür sorgen muss, dass das idealerweise gute Spiel, das für die Zielgruppe und den Markt und in der Kalku passt, auch überhaupt wahrgenommen wird und nicht einfach in der Masse an Neuerscheinungen untergeht.

Hmmmm gute Frage…. Ich schätze das Marketing muss extrem mies gewesen sein.

Oder dem Spiel hat der Funke gefehlt um das Feuer beim Spieler zu entfachen.

Stimmt, das sind beides zwei wichtige Punkte 🙂